18

Septembre

Octobre

Novembre

2011

Entretien avec Patrice Bourdon

Maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’Université de Nantes

Grandir d’un monde à l’autre : Parlez-nous de votre parcours, de ce qui vous a conduit à vous intéresser à la question du handicap.

Patrice Bourdon : J’ai commencé ma carrière d’enseignant auprès d’enfants et d’adolescents dans un institut médico-pédagogique (IMP). Ce sont actuellement des ITEP (institut thérapeutique éducatif et pédagogique). Ces établissement spécialisés ont pour vocation d’accueillir des enfants ou des adolescents présentant des troubles du comportement importants, sans pathologie psychotique ni déficience intellectuelle. C’était en 1985 et nous étions en pleine période d’intégration scolaire des enfants handicapés. Je m’y suis intéressé rapidement et j’ai commencé mes premières réflexions sur les effets de l’intégration scolaire en milieu ordinaire. J’ai ensuite repris le chemin de l’université pour engager des recherches sur les processus d’intégration, puis de scolarisation inclusive des élèves en situation de handicap. Au début des années 2000, j’ai travaillé auprès d’enfants malades ou accidentés. D’autres questions se sont alors posées autour de l’inclusion.

Ce n’est pas tant la question du handicap qui m’intéresse que la façon dont chacun avec ses avantages, ses difficultés, ses blocages peut vivre dans une société donnée avec une pleine participation à la vie sociale. Je m’intéresse surtout à la mobilisation personnelle dans les activités, à l’engagement des sujets dans la cité, et plus particulièrement à ceux qui sont souvent écartés (personnes handicapées, malades, emprisonnées ...).

Grandir d’un monde à l’autre : Pourquoi ce choix d’enseigner, puis de former, les futurs enseignants qui interviendront auprès d’élèves présentant des spécificités ou hors du champ de l’enseignement classique ?

Patrice Bourdon : Le système scolaire français a, de longue date, exclu ces enfants en situation de handicap de l’école régulière en les accueillant dans des institutions spécialisées. Depuis une trentaine d’années, un processus d’intégration puis d’inclusion s’est progressivement mis en place de façon à les scolariser en milieu ordinaire, régulier. Cette évolution demande une autre prise en charge à l’école et par conséquent une formation spécifique des enseignants ordinaires ou spécialisés. Si avec l’intégration scolaire il s’agissait surtout d’une intégration sociale et d’évaluer si l’enfant était assez « bon » pour aller à l’école avec les autres, avec l’inclusion d’autres questions se posent notamment du côté des apprentissages (c’est-à-dire mieux ajuster les approches didactiques et pédagogiques). On se demande alors si l’école est assez « bonne » pour accueillir cet enfant différent.

Grandir d’un monde à l’autre : Vous allez intervenir, le 25 novembre prochain, sur la thématique suivante : «Les associations permettent-elles l’accueil des personnes handicapées ?» Pensez-vous que cette interrogation se rapproche de celle de l’accueil des élèves en situation de handicap en ce qui concerne les savoirs et le maintien du lien social ?

Patrice Bourdon : C’est un ensemble indissociable. Avec la loi de 2005 sur le handicap, il s’agit de s’engager vers la participation citoyenne des personnes en situation de handicap et de penser les compensations nécessaires au vivre ensemble. Dès le plus jeune âge, les personnes en situation de handicap doivent pouvoir bénéficier d’une éducation et d’une vie sociale avec leurs pairs. La compensation du handicap ne se situe pas uniquement du côté matériel, des adaptations de l’espace public, par exemple, de l’accessibilité des locaux.

Il s’agit aussi et surtout de permettre des apprentissages, de favoriser des conduites sociales adaptées aux besoins de ces personnes, de préparer l’insertion professionnelle, c’est-à-dire penser l’accessibilité intellectuelle, cognitive aussi. L’école a donc un rôle primordial à jouer pour que ces enfants et adolescents puissent acquérir le plus d’autonomie possible sur le plan intellectuel et matériel. Parfois il est nécessaire de trouver des moyens d’accompagnement humain pour cela. Il faut aussi que ces jeunes citoyens puissent accéder à toutes les activités régulières proposées à tous (sport, culture, musique ..) et dans cette situation, les associations, les collectivités locales ont pour mission de favoriser l’accès à la culture et aux activités de loisirs pour tous, quelle que soit la situation de la personne.

Grandir d’un monde à l’autre : Si oui, quelles similitudes, quelles différences ?

Patrice Bourdon : Il n’y a, à mon sens, que des similitudes. On doit prendre en considération les besoins des personnes qu’elles soient handicapées, issues de milieu défavorisé, éloignées des centres d’activités, jeunes, âgées, hommes, femmes... Il ne s’agit pas de se centrer sur les impossibilités, les troubles, les déficiences mais bien de penser l’accès aux associations, à l’école, au travail, à la vie sociale en fonction des besoins spécifiques des citoyens.

Grandir d’un monde à l’autre : Enfin, votre intervention va s’appuyer sur une enquête réalisée auprès des associations rezéennes dont vous avez réalisé le dépouillement.

Accepteriez-vous de nous en dévoiler les principales conclusions ?

Patrice Bourdon : Il y a eu une cinquantaine de réponses d’associations rezéennes, ce qui est un bon taux. Je n’ai pas encore analysé finement les réponses et je présenterai les résultats lors de la conférence du 25 novembre prochain.

Un premier constat montre qu’il y a, comme souvent, la question de l’accessibilité ou non des locaux qui se pose. Sont-ils adaptés pour accueillir des personnes handicapées ? Comme généralement, le handicap est pensé en lien avec le handicap moteur, cela est très réducteur pour penser l’accès aux activités des associations.

Il y a aussi une différence à faire entre la participation aux activités et la participation à l’encadrement (animateurs ou administrateurs). Il serait pertinent non seulement d’interroger les associations mais aussi les personnes en situation de handicap pour identifier quels sont les facilitateurs et les freins aux activités.

Par exemple, en matière d’information : les documents distribués sont–ils en braille, de lecture facile pour des personnes présentant des troubles cognitifs, diffusés en format audio ?

Les sites internet sont-ils accessibles ? Y-a-t-il des moyens de transports facilement accessibles, des accompagnements humains spécifiques prévus pour réaliser les activités dans les associations ? Les conseils d’administrations sont-ils ouverts à la participation citoyenne de tous ?

L’intérêt de ce type de moment fort dans une commune est de susciter le questionnement, l’échange et la réflexion de façon à permettre la pleine participation citoyenne de tous les membres de la communauté quels que soit leurs besoins, leurs difficultés, leurs différences. C’est ainsi que les pratiques de chacun pourront évoluer.

Propos recueillis par Tonja Milaret

S'inscrire à la lettre d'infos

Pour la recevoir par courriel

Sommaire

- Trois nouveaux projets d'action culturelle pour l'année 2011/2012

- Le projet d’écriture de l'ULIS du collège Notre-Dame

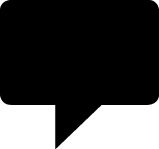

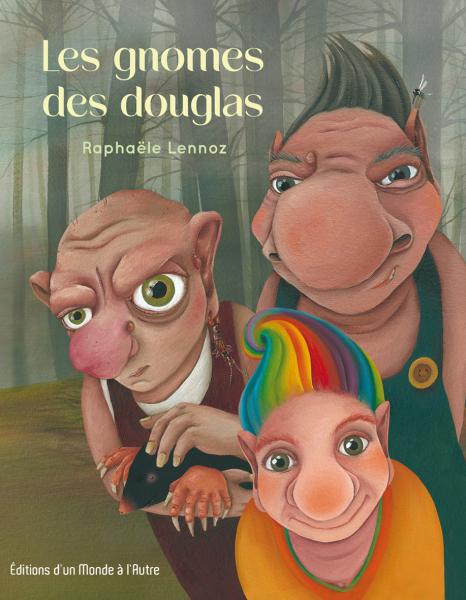

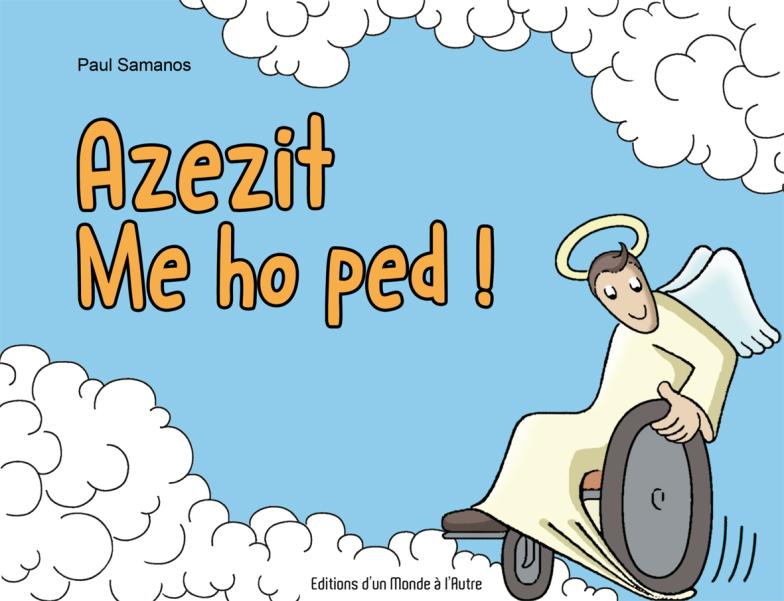

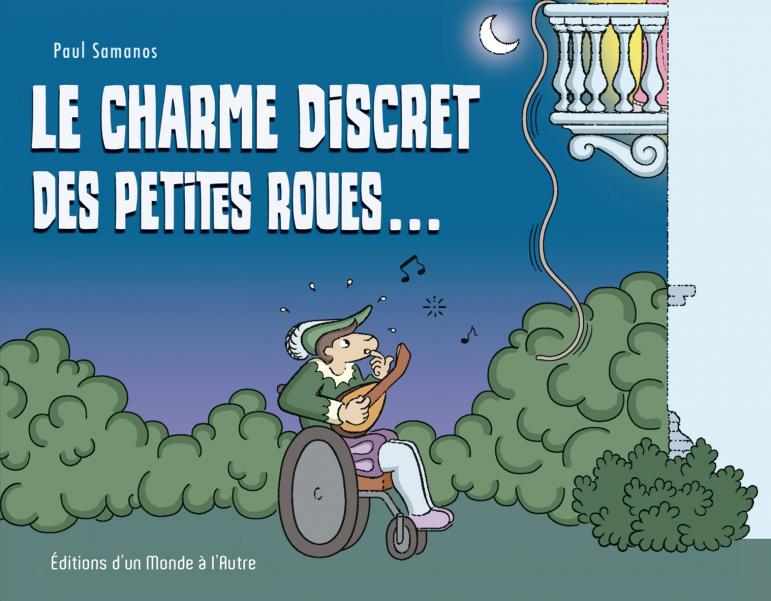

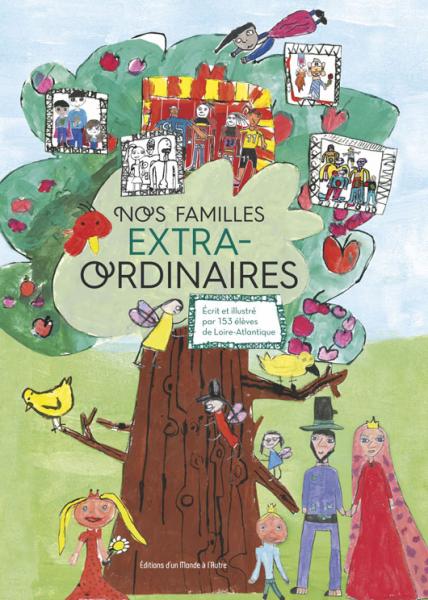

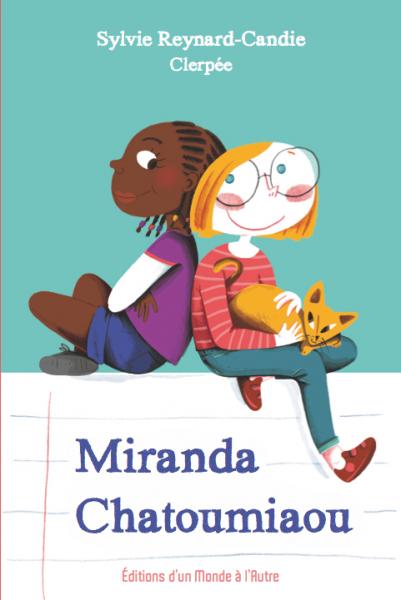

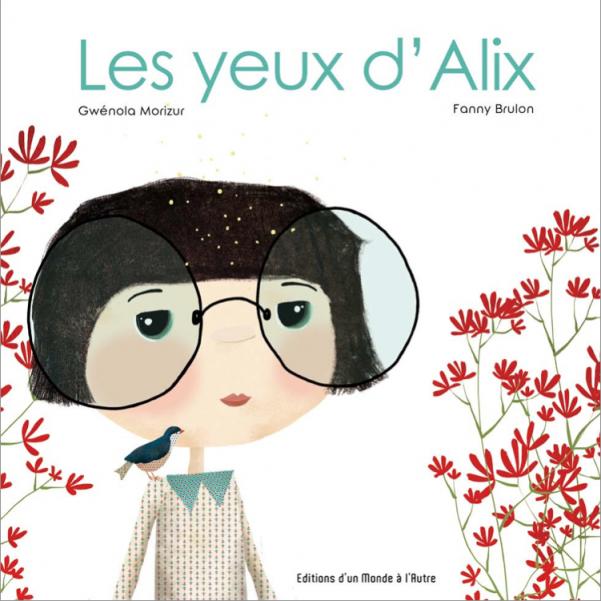

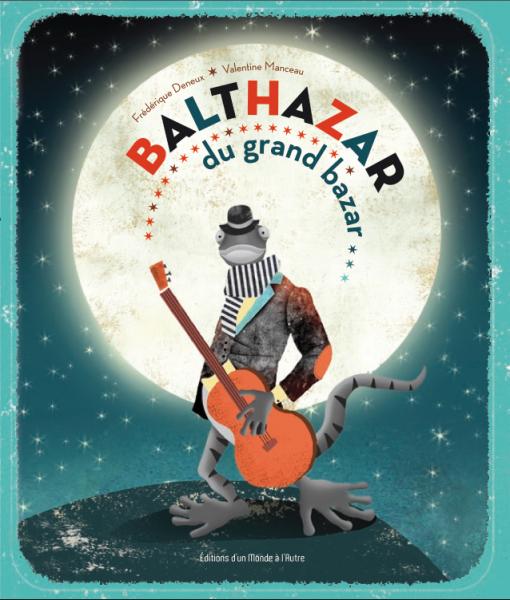

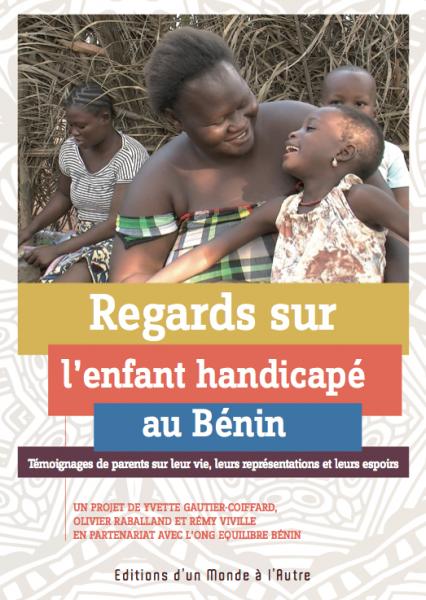

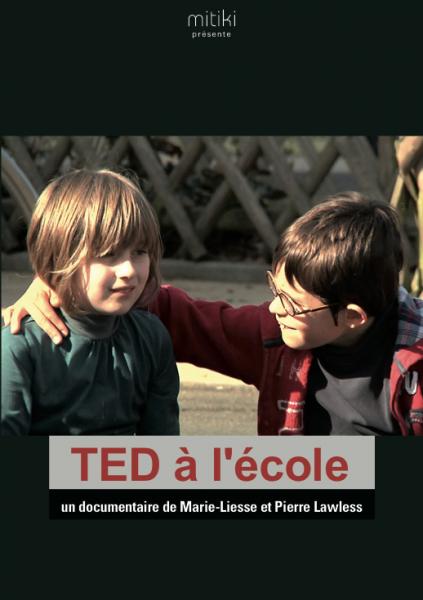

- Deux nouveaux ouvrages aux Editions d'un Monde à l'Autre

- Littérature et handicap à Bibliopolis

- Souscription pour la prochaine publication

- Editorial : Un parcours professionnel et associatif singulier en compagnie d’un handicap

- Entretien avec Patrice Bourdon

- Partenaires financiers

actions culturelles :

éditions :

Vie associative :

Nos autres lettres

-

Regards d'un Monde à l'Autre n°48

Avril 2018 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°47

Décembre 2017 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°46

Novembre 2017 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°45

Juin-Juillet-Août 2017 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°44

Mars - Avril - Mai 2017 -

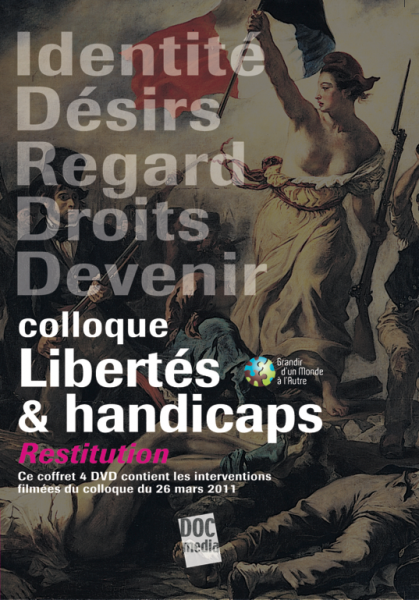

Lettre spéciale #2 : Colloque Parentalité & Handicap n°43

Février 2017 -

Lettre spéciale : Colloque parentalité & handicap n°42

Février 2017 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°41

Décembre 2016 - Janvier/Février 2017 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°40

Septembre - Octobre - Novembre 2016 -

Lettre spéciale été 2016 : thème du prochain colloque en 2017 n°39

Juillet 2016 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°38

Juin-Juillet-Août 2016 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°37

Mars - Avril - Mai 2016 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°36

Décembre 2015 / Janvier - Février 2016 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°35

Numéro spécial automne 2015 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°34

Septembre- Octobre - Novembre 2015 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°33

Juin-Juillet-Août 2015 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°32

Mars - Avril - Mai 2015 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°31

Décembre 2014 / Janvier - Février 2015 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°27

Décembre 2013 / Janvier - Février 2014 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°28

Mars-Avril-Mai 2014 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°30

Septembre- Octobre - Novembre 2014 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°29

Juin-Juillet-Août 2014 -

Regards d'un Monde à l'Autre n°26

Septembre-Octobre-Novembre 2013